徐福千童東渡故事

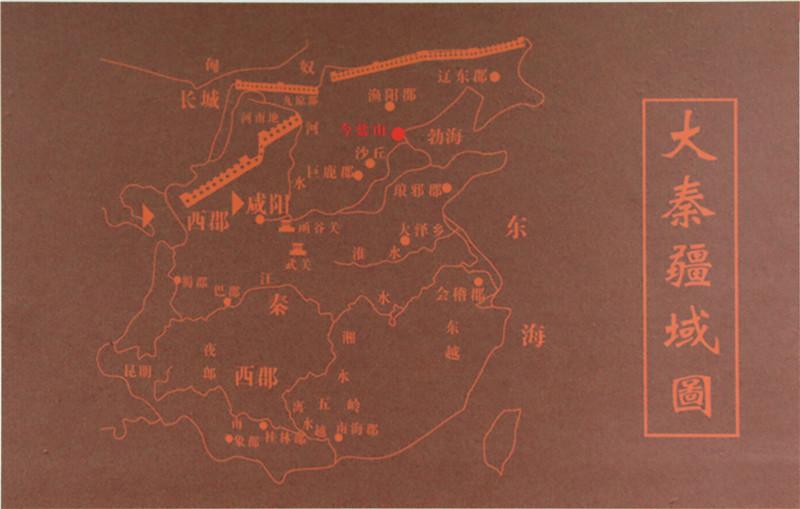

秦國疆域圖

一、大秦方略

《古風》

(唐)李白

秦王掃六合,虎視何雄哉。

揮劍決浮云,諸侯盡西來。

公元前221年,秦國滅掉齊國,一統華夏。從此,中國由一個諸侯割據稱雄的封建國家,轉變成為一個中央集權的封建統一國家。書同文、車同軌、統一貨幣和度量衡,使大一統思想更加深入人心。雄才大略的秦始皇奉行“六合之內,皇帝之土;人跡所至,無不臣者”,北擊匈奴,南平百越,并把目光盯向東方汪洋大海。《史記》記載,秦始皇在位時先后五次出巡,其中四次東巡沿海。數千公里一望無際的海岸線,讓這位“千古一帝”雄心勃勃,渴望探索大海、擁有大海、統治大海。

同時,隨著長期混戰不休的春秋戰國時期結束,百姓得以休整,沿海居民希望認識大海的愿望空前強烈。當時,已能造出乘載百余人或裝載30噸貨物的大海船,司南儀的發明更為海上航行提供了保證,當時的造船和駕船技術均已具備出海能力。

此外,秦朝統治的15年間,無時無刻不伴隨著復辟勢力威脅,既有高漸離、張良等人對秦始皇謀劃已久的刺殺,更有六國舊民此起彼伏的暗潮涌動。秦始皇為鞏固秦王朝統治,一方面,實施武力征伐和宣德揚威,修筑長城、興建宮殿,焚書坑儒、巡視四方,使人民從精神上對其臣服;另一方面,急于通過延長自身壽命,為穩固秦王朝統治根基爭取時間,以達到安定天下,成就萬世之業的政治目的。

正當此時,戰國時期名師鬼谷子之徒徐福上書秦始皇,“言海中有三神山,名曰蓬萊、方丈、瀛州,仙人居之。請得齋戒,與童男女求之。”(《史記·秦始皇本紀》)此外,“秦始皇時,大宛中多枉死者橫道,數有鳥銜草,覆死人面,皆登時活……云是東海中祖洲上不死之草,生瓊田中……始皇于是謂可索得。因遣徐福及童男女三千人,乘樓船入海。”(《太平廣記·徐福》)

于是,徐福帶著秦始皇交給他“探海拓疆”和“求仙取藥”兩項任務,踏上漫漫征途。

饒安征募

二、饒安征募

《丱兮城》

(明)符曾

童子采藥來,相將凌扶桑。

至今丱兮城,秋草填斜陽。

千童鎮戰國時期為齊地饒安邑,以“其地豐饒,可以安人”而得名。

公元前219年,徐福第一次奉命出海,由瑯琊港(今山東青島市黃島區)北上,“船交海中,皆以風為解,曰‘未能致,望見之焉’……費以巨萬計,終不得藥。”(《史記·封禪書》)探海無果而還后,徐福決定重新選址,把東渡籌備地點由瑯琊轉移到了勃海(古渤海)海岸的饒安。

公元前209年,徐福受秦始皇之命,拓饒安邑,筑千童城、丱兮城,在全國范圍征召數千童男童女、百工、武士。第一次出海時,從瑯琊募集的童男童女不識水性,在出海時吃了虧;受第一次失敗教訓,徐福在千童城南面古鬲津河河曲地帶的寬闊水面上,建起“訓童港”,對征募來的童男童女進行嚴格訓練,學習航海知識,學習海上生存能力,學習各種生活技藝,學習各種禮儀,并專門進行渡海模擬訓練,使大家盡快熟悉海上環境。在千童城周邊(今千童鎮榮莊村),建起“百匠臺”,方便能工巧匠打造船只,冶煉鐵器,切磋技藝。

徐福吸取第一次探海失敗的教訓,組織船隊反復試航,探尋最佳東渡路線,沿途留下多處遺址和人數不等的史書記載,終于錘煉了隊伍,找到了合適路線,沿無棣溝,從古黃河口(今黃驊港)入海。由此,人們將饒安邑稱為千童城。

徐福東渡航線示意圖

三、擊浪東渡

《徐福贊》

趙樸初

徐福蓋智士,托跡王子喬。

勇率三千人,奮身犯波濤。

在秦始皇的大力支持下,徐福選在了公元前209年農歷三月二十八日啟航東渡。為表示東渡的決心和祈求遠航順利,啟航前用在海邊捕到的大鮫魚祭旗。所謂鮫魚就是鯊魚,殺鮫之后,將劍及裝有符帛的瓷瓶、魚尸一并沉入井內,然后用石灰深填,鎮鮫魚不再騷擾。這個地方現在仍叫“斬鮫場”,出土了石灰、銅劍和當時沉下的瓷瓶,成為千童東渡啟航點的重要佐證。

千童東渡航線有兩條,一是沿渤海灣向北航行,繞過遼東半島抵達朝鮮、日本。二是向南航行,經廟島群島到達遼東半島,從遼東半島再到朝鮮半島東海岸,然后南下,經濟州島,穿越對馬海峽,在日本北九州登陸。這條航線距離較短,沿途海島較多,可就地避風和補充淡水。根據專家考證以及遺跡傳說,千童東渡走的應該就是第二條航線。

徐福帶領船隊數十艘樓船,浩浩蕩蕩沿無棣河駛入勃海,帶著先進文化,帶著良種、醫藥、百工,漂泊輾轉,“得平原廣澤,止王不歸”。完成了歷史上中華民族第一次大規模的海外移民壯舉。

日本群眾紀念徐福

四、扶桑授藝

《日本刀歌》

(宋)歐陽修

其先徐福祚秦民,采藥淹留業童老。

百工五種與之居,至今器玩皆精巧。

徐福千童東渡后,在日本的北九州建立了一個“秦王國”,在這個秦王國的影響和帶動下,日本的經濟、文化得以迅速提升和發展。渡海的童男女、百工、武士日夜隔海西望,盼望回歸饒安與家人團聚,但由于種種歷史因素,最終埋骨異鄉,代留遺愿。

徐福船隊把當時最先進的大秦文化東傳日本,在日本列島點燃起“華夏文明的火炬”,傳農耕、授醫藥、教紡織、教冶鐵……,使日本列島這塊沉睡在“繩紋時代”的土地迎來了“彌生曙光”。土著居民結束了漂泊遷徙的漁獵采集,開始了農耕稻作的定居生活。徐福因此被日本人民尊為農耕神、桑蠶神、醫藥神、紡織神。

徐福東渡開中日交流和東亞遠航先河,為東北亞文明的傳播與發展,留下了千古佳話,千童鎮也因此被稱為“中國歷史第一僑鄉”。

國家非物質文化遺產——千童信子節盛況

五、千童信子

《和明史詩》

(明)朱元璋

熊野峰高血食祠,松根琥珀也應肥。

當年徐福求仙藥,直到如今更不歸。

徐福東渡“止王不歸”,千童人民為解思親之苦,每逢童男童女被迫出海的農歷三月二十八,便重現當年出海的場景,面對大海,登高遠望,呼喚子女的名字,召喚亡靈的歸來。逐漸形成一種民間的文藝祭祀習俗——千童信子,從漢代流傳至今,每甲子60年舉辦一次,經久不衰,成為千童東渡這一歷史事件的活化石。

時至今天,“千童信子”高、驚、奇、險的特點堪稱中國一絕。信子的造型主要有兩種形式。一是筑高臺。在漢初,人們在海邊筑起高高的土臺,登上高處招魂。二是綁木架。由木桿、鐵棍綁制而成。豎桿的頂端用鐵棍、木板搭起空中舞臺,臺上有童男女表演各種各樣藝術造型的動作。2008年,“千童信子節”被國務院批準為“國家級非物質文化遺產”。

無獨有偶,在日本也有個與千童信子節相對應的“氏子節”“氏子”是指在同一地區信奉同一氏神的人們。在日本金立山的山頂上,有一座已有2000多年歷史的金立神社,社里供奉的就是徐福。距此不遠的另一座廟宇中,供奉著阿辰觀音,傳說她是當地一位土著頭人的女兒,因愛戀徐福殉情而死,被尊為阿辰觀音。公歷4月27日大祭時,氏子們將徐福神像從金立山的上宮抬到下宮;28日到阿辰觀音殿前舉行儀式,以示徐福與阿辰相會,然后童男們抬著徐福的神輿在前,一名少女扮演的阿辰觀音坐在童女抬著的神輿在后,來到當年徐福登陸的海邊,遙望大海對岸,舉行祭奠儀式。

中日韓三國“徐福千童會”民間交流

六、歷史僑鄉

《訪千童城》

(日本)羽田武榮

無棣河畔映紅日,遺胤佇立懷往事。

千童男女鳴鼓笛,日中友橋傳千歲。

徐福千童東渡這一歷史事件距今已經兩千多年了。作為東亞乃至世界范圍內第一次國家行為的出海遠航,作為中國歷史上第一次以和平友好的方式將先進文化傳播到落后地區,作為世界上第一次大規模、有組織的海外移民,千童東渡已載入史冊。

1993年9月,日本徐福會理事羽田武榮博士考察千童鎮后,感慨萬千,自命為千童“遺胤”,留下了《訪千童城》一詩。

1994年12月,日本國園福之友會訪華團藤本幸邦、笠原尚夫、田昭千秋三人來訪。為表示對千童故里的熱愛,捐款修建小學,并將此小學命名為“中日友好學校”。

1995年1月,日本NHK電視臺全面介紹了千童鎮的歷史沿革及日本國園福之友會捐資助教的情況。

1997年,大阪徐福會負責人壹岐一郎在《徐福集團東渡與古代日本》一文中,以詳實的史料論述了鹽山縣千童鎮即千童故里,是千童東渡扶桑的啟航地。

鹽山縣與日本東京徐福會及日韓文化界友好人士建立了密切聯系,并與日本直方市結為友好縣市。鹽山縣以徐福千童會名義先后四次對日本進行友好訪問。

我們今天紀念千童東渡,研究千童東渡,就是要學習千童勇于探索,不畏艱難,迎風斗浪,敢于犧牲的精神;學習千童以和為貴,以鄰相助的精神。不斷增強中日兩國人民友誼,促進文化經貿交流,開拓創新,面向未來,為實現中華民族偉大復興,做出應有的貢獻!